Посмотрите видео:“Дочь Фараона” (Большой Театр, Москва)

“Дианы грудь, ланиты Флоры

Но, каюсь, ножка Терпсихоры

Прелестней чем-то для меня;

Она, пророчествуя взгляду

Неоценимую награду,

Влечёт условною красой

Желаний своевольный рой…”

А.С.Пушкин

Такие слова открывают поэму Николая Некрасова “Балет” (1865 г.), которую он посвятил Марии Суровщиковой, первой жене Петипа, кто танцевала роль Медоры в новой, обновлённой в 1863 году версии “Корсар”. Пушкин в сврём искреннем восхищении называл её и всех участников кордебалета “божественными.

Напротив, Некрасов иронически использовал эпитет “Гурии Рая”, описывая их.

Некрасов, сам по себе очень противоречивая личность, был не совсем прав в этом отношении.

Посудите сами. Вот отрывок из этого стихотворения:

“Я был престранных правил,

Поругивал балет,

Но раз бинокль подставил,

Мне генерал-сосед.

Я взял его с поклоном,

И с час не возвращал,

“Однако, вы-астроном!”-

Сказал мне генерал.

Признаться, я немножко

Смутился (о профан!):

“Нет…я…но эта ножка…

Но эти плечи…стан…”-

Шептал я генералу,

А он, смеясь, в ответ:

“В стремленьи к идеалу

Не всё ж читать вам Бокля!

Не стоит этот Бокль

Хорошего бинокля…

Купите-ка бинокль!”

Купил! – и пред балетом

Я преклонился ниц.

Готов я быть поэтом

Прелестных танцовщиц!”…

Балетный образ хореографа Петипа был не “гурий”, а образ “Балерины”

Самый величайший миф о театре Петипа со всеми его дриадами, нереидами и гуриями-это его хорошо проработанный эстетический миф, основанный на понятии о бессмертном искусстве и красоте. Все героини репертуара могут быть смертными, а Балерина бессмертна.

Никия, героиня “Баядера”, умирает. А Балерина возрождается из её страданий, как рождается стих из страданий поэта. Следуя той же самой логике, сияющая Балерина из “Жарден Аниме” – есть плод волнений и страхов Медоры. Судьба преследует характеры хореографа, но она не имеет силы воздействия на Балерину. Её танец-классический танец в балетах Петипа- обладает своей собственной силой воздействия наперекор судьбе и влияет на людей. Эта сила вытесняет пантомиму в балетах старой школы. Балерина несёт в себе сказочную судьбу, поэтому очень уместны здесь персонажи из сказки. Однако, эта судьба не даётся ей по мановению волшебной палочки-она строит её сама. Вот тут этический принцип сливается с эстетической основой стиля Петипа, что и определяет структуру его искусства. Балерина отстаивает свою артистическую личность-по крайней мере в пределах своей короткой вариации. Она обязана исполнять свой танец; она не может остановиться, если уж однажды она начала. Эта неумолимая целеустремлённость руководит полётом фантазии в сюжете, всеми вставками-сценами “сна”, видениями, казалось бы идущими в разрез с основной темой.

Та же цель предопределяет природу танца как для кордебалета, так и для Балерины. Кордебалет для Петипа- это не гарем, а спиритуальное окружение-атмосфера, его балерина воплощает рыцарские понятия о службе и долге. Никакие рабские черты характера ( применённые в старину к эпитету “гурия”) не подходят ей. И это не только потому, что Петипа ( в частности, в последних своих творениях, а всего за его жизнь было более 50) восстановил её внешнюю аристократичность, отрицаемую в 1830-х и 1840-х годах, но также и потому, что артистическая воля стала внутренней сущностью хореографии его танца.

Артистическая воля-вот, что отличает Петипа от других хореографов Романтической Эры, которая взрастила его. В Романтическую Эру, капризы танца подчиняются музыке, словно силе внешнего воздействия и среды. В хореографии Петипа танец ( будь то по кругу или по диагонали через всю сцену) подобен порыву ветра, следуемому за балериной. Она властвует, уверенно танцуя, до тех пор, пока вдруг в конце движение останавливается. Если в Романтическую Эру Балерина была бабочкой, то Балерина Петипа сейчас стала мастером-артистом-творцом. Всю свою жизнь Петипа был несравненным и неутомимым поэтом женского очарования. Использование большого спектра исторических событий в его балетах является также наиболее важной чертой хореографического стиля Петипа, которое объясняет большую невероятную живучесть его балетов до наших дней.

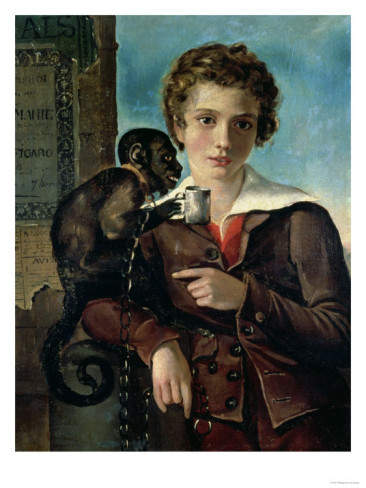

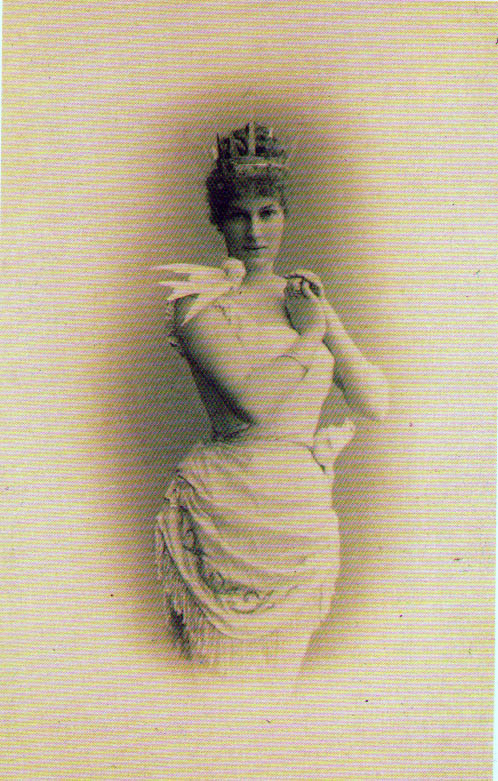

Налево и направо, а также внизу фото Маэстро Мариуса Петипа, его жены Мария Суровщиковой-Петипа и дочери Мари Петипа. Для сравнения фото Натали, жены Пушкина, но она никогда не была профессиональной балериной, хотя танцевала хорошо на балах по описаниям современников.

Смотри видео: “Раймонда” (Рудольф Нуриев)-Ноелла ПонтоаWatch video:“La Fille du Pharaon” (Bolshoi Theatre, Moscow)

“Diana’s breast, the cheeks of Flora,

Are charming, my dear friends,

For me but a leg of Terpsihore,

Is more attractive, I need confess.

It is caressing my eye, imagination,

The divine award of my desire,

To promise by beauty the temptation,

To be satisfied with passion fire.”

A.S.Pushkin

(translated by V.F.P.)

Such words start the Nikolay Nekrasov’s poem “Ballet” (1865) which he dedicated to Maria Surovshchikova, Petipa’s first wife who danced Medora in the 1863 revival of “Le Corsaire”. Pushkin called her and the corps de ballet “divine” in sincere admiration.

On the contrary, Nekrasov ironically applied to them the epithet of “Houri of Paradise”.

Nekrasov, the inherently contradictory personality that he was, in this subject was not quite right.

Look to yourselves. This is the extract from his poem “Ballet”:

…I was strange before,

Used to curse the ballet,

When but I put a binocle,

To eyes similar lornet,

I held it watching for an hour,

Forgot how the time flew,

My neighbor-general in a sour,

Voice noted: “You’re a true,

Astronomer”. I was confused.

How fool I was!

“But I was drawn to Muse,

of Terpsihore and her tors”.

I uttered to him in whisper,

And he laughed at me smiling,

“In intermission go and buy this thing”.

So I did. Standing on knees, now declaring:

“I am ready to be a poet,

Of lovely ballet dancers,

To adore their magic feet…”

The image the choreographer Petipa was building in his ballets was not of “houri’, but of the “Balllerina”.

The greatest myth in Petipa’s theatre, with all of its dryads, nereids and houris, was a well-developed aesthetic myth, based on the conception of immortal art and beauty. All the heroines in the repertoire may be mortal, but the Ballerina is immortal. Nikiya, the heroine of “La Bayadere”, dies. However, the Ballerina is reborn from her suffering, as verse is born of the poet’s agony. By the same logic, the radiant Ballerina of “Le Jardin Anime” arises out of Medora’s troubles and fears. Fate pursues the choreographer’s characters, but it has no power over the ballerina. Her dance – the classical dance of Petipa’s ballets – has a power of its own to oppose the fate and to influence people. This power replaces the pantomime of the old-school ballets. The Ballerina has a fairy-tale destiny, therefore the fairy-tale subjects are very welcome. However, that destiny is not conferred on her by the fairy’s magic wand – she builds it herself. here is the ethical basis underlying the essentially aesthetic style of Petipa. Here is the imperative which determines the structure of his art. The Ballerina asserts her artistic personality-at least within the limits of her short variation. She is obliged to perform her dance; she cannot stop, it has once begun. That unswerving aim rules all the fantastic ramifications of the plot, all those inserted “dream” scenes, all those visions so contrary to mundane logic.

That aim also determines the nature of the dance, both of the corps de ballet and of the Ballerina. Petipa’s corps de ballet is not a harem but a spiritual order, and his Ballerina embodies the knightly notions of service and duty. No slavish traits (implied in the “houri” epithet) are admissible to her. This is not only because Petipa (particularly in his late creations of total 50 for the whole life) restored to her the external aristocracy rejected in the 1830’s and 1840’s, but also because artistic will became the inner essence of dance.

This artistic will is what distinguishes Petipa from other choreographers of the Romantic Era which had nurtured him. In the Romantic Era, the caprices of dance were subjugated to music, as if to the force of external powers and elements. However, in Petipa’s choreography, the dance (whether in the shape of a circle or of a great diagonal across the stage) is like a gust of wind, subjugated by the ballerina. She dominates the whole sequence of assured movements until the movement stops suddenly at the end. If the Romantic ballerina had been a butterfly, the Petipa Ballerina is now a masterful artist. All his life Maestro Marius Petipa was an incomparable and untiring poet of feminine charm.

The use of great historical eras in his ballets is a most important feature of Petipa’s choreographic style, which partially explains its largely inexplicable power of survival.

To the left and to the right are the photos of Marius Petipa, his wife Maria Surovshchikova-Petipa and below of their daughter Marie Petipa. For comparison is above the photo of Natali, Pushkin’s wife, who was never a professional ballerina but danced well during the balls according to the descriptions of the contemporaries.

Watch video:“Raymonda” (Rudolf Noureev)-Noella Pontois

2 comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Не так давно, несколько дней назад объявили по радио, что великие танцоры из Америки перебираются в Россию танцевать в Большом… Я думаю они к нам за приключениями едут.

Вот было бы здорово! Российская публика особенная, мне кажется, для восприятия искусства. В России дарят артистам цветы и богатые, и бедные. Поклоняются их мастерству, а не тому, сколько миллионов они стоят. На какую сумму они подписали контракты с Голливудом или с кем-либо ещё. Была бы ряда, если бы великолепные таланты возвращались бы на Родину, в Россию…

Валентина